El estilo y el humor iconoclasta de Vladímir Sorokin es a la vez extraordinariamente moderno y entronca con la tradición. Su novela el Kremlin de azúcar, que bebe del relato y respira teatro, es de lo mejor que he leído en el terreno de la ficción últimamente, y es una crítica feroz a la deriva autoritaria de la Rusia de Putin. Como tantos y tantas otras que osan criticar al nuevo líder, vive refugiado fuera del país. Recientemente reseñé su novela para el Cultura/s de La Vanguardia. Podéis leer el artículo más abajo.

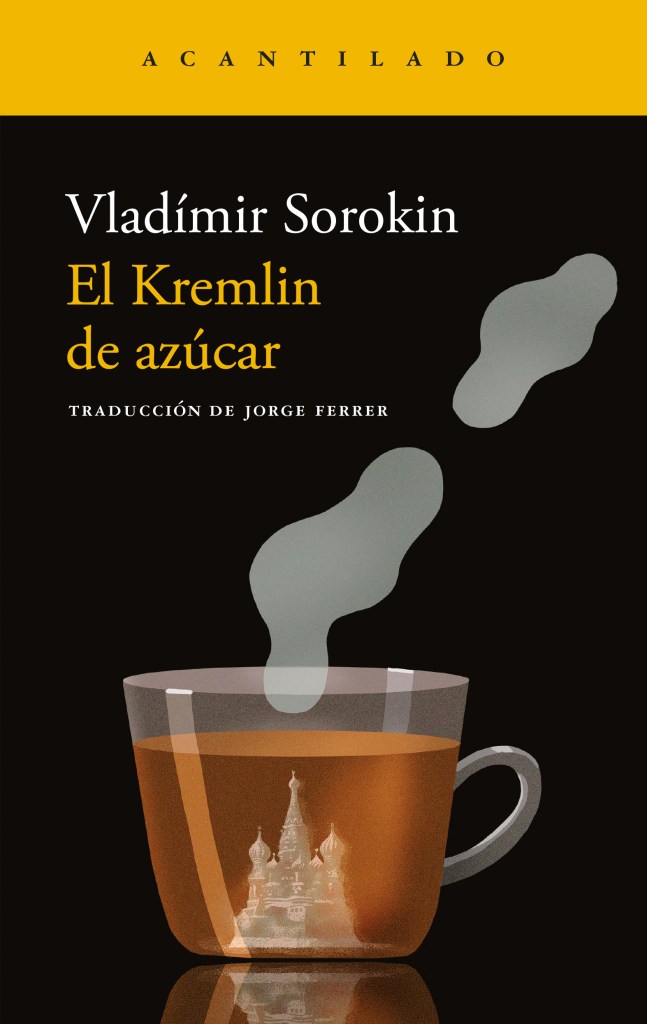

Durante la Navidad de 2028, una multitud de niños y niñas se agolpa en la Plaza Roja de Moscú para recoger un insólito regalo: un kremlin de azúcar, soluble en el té, símbolo del nuevo estado ruso. Esta apreciadísima golosina irá pasando de mano en mano a lo largo de los quince capítulos que conforman la novela de Vladimir Sorokin a la que da título, y permitirá al autor mostrar los diferentes estratos que componen una sociedad neomedieval donde los robots y toda clase de innovaciones tecnológicas coexisten con un orden feudal atravesado de referencias chinas.

Vladimir Sorokin (Moscú, 1955) es uno de los mayores escritores rusos de su generación. Es autor de relatos, obras de teatro y novelas como El hielo o El día del opríchnik, dos de las que hasta ahora se han traducido al castellano junto con la que nos ocupa. Formado en el ambiente underground de los ochenta, desde finales de aquella década alternó la vida entre Moscú y Berlín, ciudad en la que se afincó definitivamente tras la invasión rusa de Ucrania de 2022, engrosando así la importante diáspora cultural rusa que acoge la capital alemana. No resulta sorprendente si tenemos en cuenta que en la Rusia de Putin Sorokin ha sufrido la quema de libros y un proceso judicial. Y es que, dotada de un implacable sentido del humor, su obra es una crítica demoledora contra las derivas autoritarias y fascistas de la Rusia contemporánea.

Los quince capítulos que integran El kremlin de azúcar son casi como quince relatos. Entre todos dibujan una sociedad profundamente religiosa y violenta, llena de pobres y tullidos y en la que la ignorancia y la mugre se extienden por doquier; donde las mujeres han perdido su autonomía, la memoria se ha diluido en la historia oficial y el alcohol y un “polvo blanco” que se dispensa en las farmacias parecen ser los únicos recursos para seguir soportando la existencia. Una sociedad en la que los soberanos viven enclaustrados en un Kremlin que ha sido enteramente pintado de blanco, símbolo de pureza y perfección, tan alejados de la realidad que se diría constituyen una pura fantasía, la coartada política y moral de una exigua aristocracia y los despiadados opríchniks, quienes parecen verdaderamente regir los destinos de la nación. Una distopía, en fin, donde lo más inquietante no es el futuro sino el regreso al pasado.

Armado de un humor iconoclasta, Sorokin compone un gran fresco que se mueve entre lo cruel y lo grotesco y en el que resulta muy perceptible su faceta como autor teatral. Y donde la golosina que da título a la novela no funciona solo como testigo o vínculo entre unos capítulos y otros y despliega todo su potencial simbólico. Y es que reducir el gran símbolo de un estado ruso que se quiere patriarcal y poderoso a una quebradiza figurita de azúcar no solo parece una gran carcajada en la cara del patriarca de turno. Resulta cómico y turbador ver cómo niños y adultos de toda condición chupan fragmentos del símbolo del imperio para tranquilizarse o antes de caer dormidos, como el bebé que se consuela y se duerme con el pecho o el chupete entre los labios.